キャンプ未来創造会議2025レポート

2024年に初めて開催された「キャンプ未来創造会議」が、今年も2025年1月28日・29日の二日間にわたり、東京都渋谷区の国立オリンピック青少年記念センターにて開催されました。全国からおよそ100名のキャンプ場オーナーや管理者、アウトドア関連事業者・団体の方々が集い、キャンプ業界の現状と未来像について熱い議論が交わされました。以下は本会議に参加した際のレポートです。

1. 開催概要

- 日程:2025年1月28日(火)~29日(水)

- 会場:国立オリンピック青少年記念センター(東京都渋谷区)

- 参加者:全国のキャンプ場関係者・アウトドア事業者・関連団体メンバーなど 約100名

- 目的:2024年の第1回会議に引き続き、持続可能なキャンプの在り方や業界の発展を共に考え、将来的な取り組みを具体化する

2. 当日のプログラム

1日目(1月28日)

1.オープニングセッション・基調講演

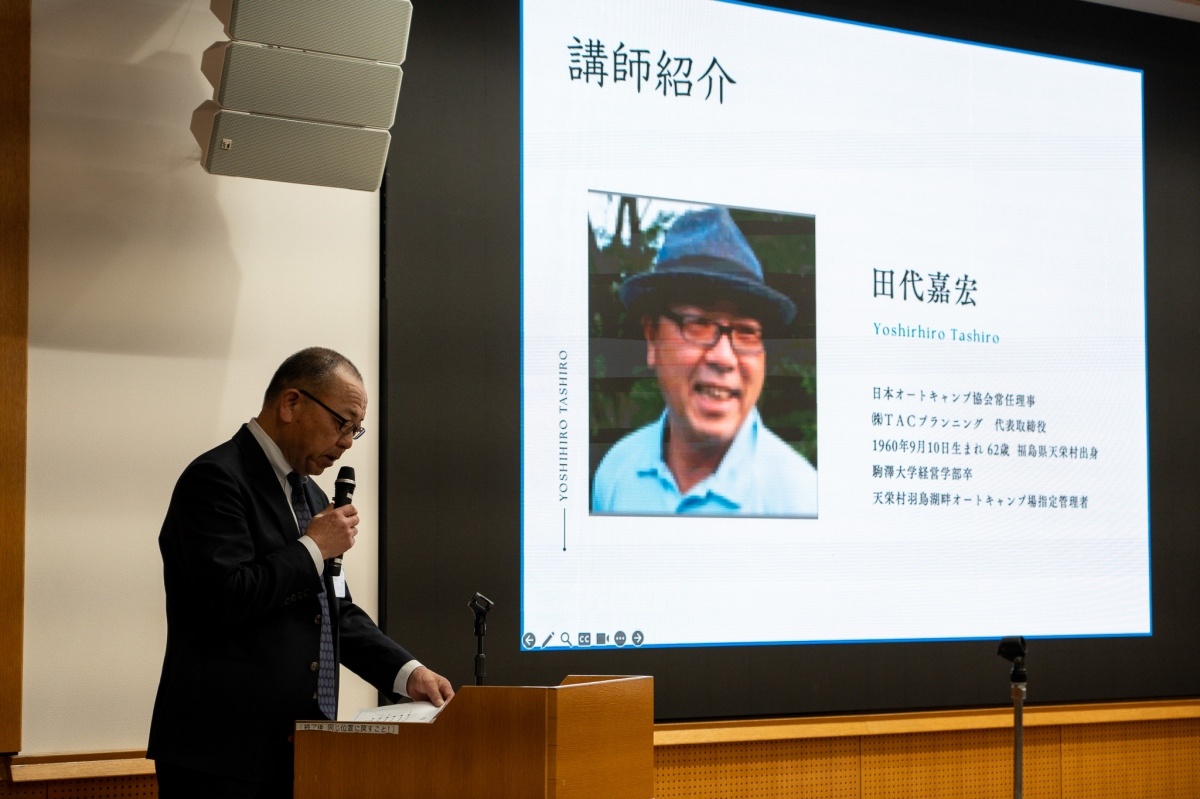

JAC常任理事 田代嘉宏氏の挨拶に続き、JACキャンプ場オンラインアンケートに見る2024年の状況について、2024年のキャンプ場の集客状況や収支の状況を解説いただきました。地域ごとの収益差や昨今の異常気象の影響などが、各キャンプ場の運営上で喫緊の課題となっていることが示されました。

2.パネルディスカッション「先駆者として今をどう捉え、未来をどう予測するのか?」

業界をリードするキャンプ場経営者らが集まり、コロナ禍以降のキャンプ人気の変化や持続可能な施設運営、さらには今後数年から10年先を見据えたキャンプの在り方について熱い議論が交わされました。

パネリストの紹介

有野実苑オートキャンプ場 鈴木章浩氏、長瀞オートキャンプ場 伊藤文子氏、大子広域公園キャンプ場グリンヴィラ 伊藤久氏

パネルディスカッションでは、過去数年の急激な需要変化を踏まえた運営ノウハウや、新たな顧客獲得のためのマーケティング戦略、そして気候変動や地域連携といった社会的課題への対応も取り上げられました。

先駆者たちが現状を率直に共有しながら、これからのキャンプ場経営をどう描くかを共に考えることで、今後の業界全体が持続可能かつ革新的な方向へ向かうヒントが多く生まれたと感じられます。

「先駆者として今をどう捉え、未来をどう予測するのか?」という問いへの答えは一様ではありませんが、キャンプが単なるレジャーではなく、地域活性化や環境保護など多面的な価値を持つ産業へと進化していく可能性が明確に示されました。今後も、こうした先駆者たちの声を共有しながら、キャンプの未来をより豊かに描いていく動きが広がることが期待されます。

3.パネルディスカッション「新規参入キャンプ場と二代目が見据えるキャンプ場の未来とは?」

「新規参入キャンプ場と二代目が見据えるキャンプ場の未来とは?」では、新規でキャンプ場を立ち上げたオーナーや、老舗キャンプ場の二代目運営者が登壇し、業界の最新動向や持続可能なビジネスモデル、また地域社会との共存など多岐にわたるテーマが議論されました。

パネリストの紹介

那須高原ITAMUROキャンプ場 齋藤剛郎氏(創業4年目)、リスッコ・ファミリーキャンプ場 森永慧美氏(創業2年目)、キャンプラビット 倉川真吾氏(二代目)、南紀串本リゾート大島 南畑義明氏(二代目)

新規参入と二代目オーナーという異なる立場から語られたキャンプ場の現状と未来像は、「新しさ」と「伝統」の両面をいかに取り入れていくかというテーマに集約されます。自由な発想を生かしてゼロから事業を築く新規組と、長年培ってきた信用やノウハウを磨き上げる二代目組は、それぞれに異なる強みと課題を抱えていることが浮き彫りになりました。

一方で、両者が共通して強調したのは、自然環境との共生や地域経済への貢献、そしてDX化による運営効率化など、持続可能性や多様な価値を生み出す視点の重要性です。今後は、キャンプ場の数やサービスのバリエーションがさらに増えると予想される中、「唯一無二の体験」と「地域との結びつき」をどう作り出していくかが、未来のキャンプ場運営の鍵になりそうです。

また、休暇の分散化が進めばキャンプ場の利用がより安定的に増加する可能性がある一方、日本では大型連休に利用客が集中しやすい現状が依然として続いていることが指摘されました。休暇が分散されればオフシーズンの稼働率を高めやすくなり、施設の維持管理やスタッフの雇用を安定させる見込みもあるため、今後さらに議論を深めていく必要があるとの認識が共有されました。

現状では、行政や観光事業者の取り組みを含め、休暇の分散そのものが十分に浸透していないため、まずは施策の周知やインフラ整備の強化が不可欠とされています。キャンプ場側としては、連休以外の期間に合わせた新しいプログラムや料金設定の導入など、自主的な工夫と連携によって需要の平準化を図り、持続可能な経営モデルを築いていくことが求められています。

今回のディスカッションを通じて、キャンプ業界が抱える課題と可能性がより明確に見えてきました。新規参入者・二代目事業者ともに情報共有とネットワークづくりが進めば、業界全体の発展と地域社会の活性化に繋がることが期待されます。参加者たちは、セッション終了後も意見交換を活発に行い、それぞれのビジョン実現に向けた連携を模索する姿が印象的でした。

協賛ブース展示会

協賛ブース展示会では、キャンプ場の運営に関わる幅広い用品やサービスが一堂に集まり、来場者に向けた情報提供と提案が行われました。キャンプ場の売店向け製品から運営効率化を支援するソフトウェアまで多様なアイテムが展示され、実際の運営現場で活用できる具体的なアイデアや取り組み事例が紹介されました。参加者からは、最新の製品・サービスを直接体験できる場として好評を博し、キャンプ場経営者同士の情報交換や新たなビジネス連携のきっかけになるなど、活発な交流が見られました。

出展ブース①

クラフト★ボックス / お手軽レザークラフトのご紹介

伊良コーラ クラフト / コーラのスパイスやシーン提案。

味ノマチダヤ / キャンプ場専売カップ酒「ほしとたきびCUP」

アメリカン・エキスプレス / 事業用クレジットカード

ハック / 新潟営業所 アウトドア用品 レトルト食品 缶詰

新越ワークス ユニフレーム製品 / コット、ソロテント展示

富士電機 / 冷蔵ロッカー型自販機

楽天グループ / 楽天トラベルキャンプ

淀川製鋼所 / コールマンとのコラボ商品であるストレージボックス

出展ブース②

ヴィプロス / 害獣対策催涙スプレー

国際衛生 / 業務用の殺虫剤など

LBC / キャンプ場向け遊具/玩具類

東京ミモレ / プチキャンドルワークショップ

GRIT / タブレット予約管理アプリ「every+1」の実演

ビクセン / 自然観察用品を展示。体験(マクロ撮影)も予定

アーク・スリー・インターナショナル / マルチクリーナーwash-Uの実演

浅野 / キャンプ場売店販売商品

Be-Create KURA事業部 /「まきキャンドル」ワークショップ・展示。

live for キャンプイズム / キャンプ場予約システム等

(順不同)

懇親会

懇親会では会場を移し、ビュッフェスタイルで開催されました。全国各地から集まった参加者同士の名刺交換や情報交換が行われ、活発なコミュニケーションが生まれました。

地域ごとの現状やキャンプに関連したビジネスモデルの事例共有など、新規コラボレーションを模索する動きもあったのではないでしょうか。

2日目(1月29日)

1.分科会

分科会は5つのグループに分かれ、キャンプ場運営の課題と解決策、将来のビジョンを具体的に描くワークショップが行われました。

分科会①「料金設定」シーズン設定からみる、売れるキャンプ場の戦略〈料金設定権限者必見講座〉(分科会リーダー:PICAリゾート 三浦 義郎 氏、ケニーズ・ファミリー・ビレッジ 川口 泰斗 氏)

分科会② ”地域価値を活かした「魅力あるキャンプ場のつくりかた」を考える” (分科会リーダー:北軽井沢スウィートグラス 土屋 慶一郎 氏)

分科会③ イベントの本質を考える! キャンプ場の全ての業務がイベントになる(分科会リーダー:キャンプ・アンド・キャビンズ 池上 俊朗 氏)

分科会④ オートキャンプよろず研究所(分科会リーダー:青川峡キャンピングパーク 柴田 篤 氏)

分科会⑤ 集え!アンダー35歳(分科会リーダー:-be-北軽井沢キャンプフィールド 佐久間 亮介氏、青川峡キャンピングパーク 吉本 将弓 氏)

5つの分科会を通じて、キャンプ場の運営やサービス向上に関わる多角的なテーマが取り上げられました。「料金設定」から「地域価値の活用」「イベント化」「オートキャンプの実態」「若手の視点」まで、キャンプ場経営に必要な要素が網羅され、それぞれの分野における具体的なアイデアや事例が共有されたことは大きな成果です。今後は分科会で得られた知見を活かし、キャンプ業界全体が連携して次のステージへと歩んでいくことが期待されます。

2.全体会まとめ

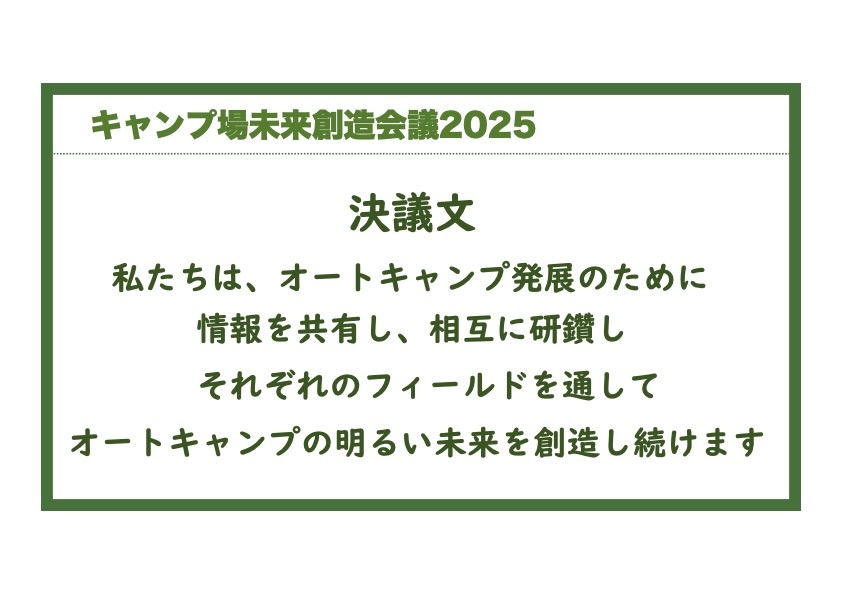

キャンプ未来創造会議の最終セッションである全体会では、各分科会の議論内容をパネリストの皆様がそれぞれ報告し、会議の総括を行いました。最後に、企画運営を担当した田代常任理事が決議文として次の言葉を述べ、会議を締めくくりました。

「私たちは、オートキャンプ発展のために、情報を共有し、相互に研鑽し、それぞれのフィールドを通して、オートキャンプの明るい未来を創造し続けます。」

この一文に象徴されるように、参加者全員が業界の持続的な発展と新たな価値創出に向けて、一丸となって取り組む姿勢を再確認する場となりました。

3. 総括・今後に向けて

「キャンプ未来創造会議2025」は、業界が一体となり魅力あるキャンプの在り方を共に模索する意義深い場となりました。今回の会議では、業界の抱える課題を共有するだけでなく、新しいサービスの紹介や参加者同士のネットワーキングを通じて、次世代のキャンプ場運営に向けた具体的なアイデアや連携の可能性が広がったと感じられます。

キャンプ市場がさらなる成長を遂げると見られる中、環境保全や地域コミュニティとの共生は避けて通れない重要なテーマです。今後もキャンプ場関係者が連携しながら、利用者の満足度向上と持続可能性を両立させる新しい取り組みが求められます。今回の会議で生まれた議論とネットワークを活かし、日本国内のキャンプ産業がさらに発展するとともに、地域や社会に貢献できるモデルケースが増えていくことを期待します。

以上が、「キャンプ未来創造会議2025」に実際に参加し、見聞きした内容を踏まえたレポートです。来年以降も同様の議論や連携が活性化し、多様な視点からキャンプの可能性が追求されることを願っています。

謝辞

最後に、昨年に引き続き本会議の企画・運営を担っていただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

- 田代 嘉宏 氏(協会常任理事/羽鳥湖畔オートキャンプ場)

- 鷹野 好男 氏(協会理事/Foresters Village Kobitto)

- 河西 浩司 氏(協会理事/ウエストリバーオートキャンプ場)

- 中村 郁夫 氏(協会理事/サンタヒルズ)

皆さまのご尽力により、本会議は大きな成果を収めることができました。厚く御礼申し上げます。